你一定知道长城,嘉峪关,居庸关,山海关。城上关关是险情。但你并不一定知道长城脚下,还有一个壁画村儿。村里户户有美景。

初冬时节,寒气渐至。在位于怀柔城北10公里、青龙峡景区下游的大水峪村,却是一片生机勃勃的景象:36365路检测中心壁画系积极响应“文艺乡建”政策,走进京郊村落,于9月中旬启动的“乡村美绘”活动正如火如荼地开展。三十多名师生进驻大水峪村进行壁画创作,经过近两个月紧锣密鼓的绘制,25面壁画墙,构成了一条纵贯南北的千米景观大道,让大水峪村一改往昔,摇身一变成为长城脚下艺术味儿十足的壁画村。

2016年11月2日中午,在大水峪村南口举行了盛大的开街仪式,北京市旅游委常务副主任于德斌、副主任方泽华,怀柔区副区长任武军、中央美院党委副书记孙红培、壁画系主任唐晖等领导以及壁画系创作团队共同出席了仪式。许多热情的村民也聚集在村口,一同感受壁画的魅力,庆祝壁画街的竣工。

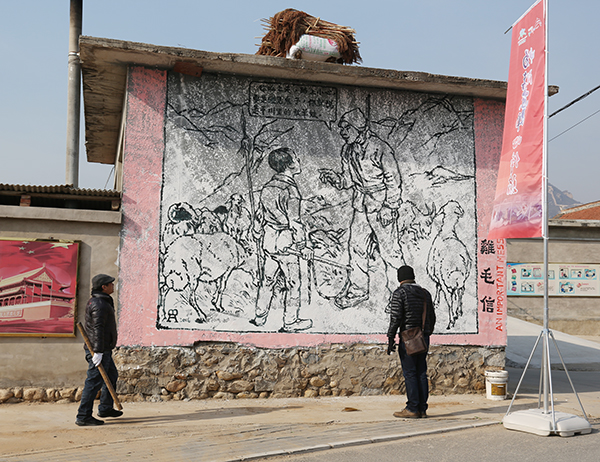

走在主街上,东、西墙上的壁画使观者目不暇接,夺目耀眼的画面在单一砖瓦房的反衬下跳跃而出。壁画《伯符》结合大水峪村的古战场历史,描绘了年轻的孙策将军在战争胜利归来后回望大好河山的场景;《洪流》将戍关作为主题,结合“长城”以及周边遗址的元素,塑造出如洪流般从古至今万马奔腾的历史空间感;来自韩国留学生的作品《追寻启迪》中一只憨厚的大象很抢眼,“我最喜欢大象,觉得大象可以做任何事情,希望村民也能感受到大象的力量,带给大家幸运和快乐”。《满载而归》作品中融合了现代家具、牲畜、宠物、人物、旧式拖拉机等元素,表现了村民富足的生活;画有《万“柿”如意》的这面墙前面正好有一棵果实累累的柿子树,画面与柿子树遥相呼应,完美融合,寓意着大水峪村红红火火的日子;带有中国传统民俗文化图案《福禄寿禧财》与东面墙壁带有穿越感色彩的作品《Peace》隔街相望,这种传统与现代的交汇,让观者感到新奇;一直对街画很入迷的吴啸海老师自然不会放过这次绝佳的创作机会,他亲自上阵,完成了《鸡毛信》《哪吒》《滚铁环的小男孩》等好几幅作品。在《鸡毛信》这张画前,吴老师笑称:“画面里有羊,户主姓杨。村民看到这幅画,都指着人物说,“这不就是老杨嘛?!”……这些不同主题、不同艺术风格的壁画作品,不仅为村庄增添了色彩,也使村庄变得富有故事性、艺术性,正如于德斌副主任所说的那样,壁画使村子活了起来,即使在冬天也不觉得单调了。

在与创作团队的亲切交流中,孙红培副书记饶有兴致地观看了壁画街上每一幅作品,他表示,这是一次很好的艺术与生活接轨的实践。“艺术服务人民、艺术关注现实是美院近百年的优秀传统。我们的艺术家是文化的使者,是文化发展的前行者。他们走出学校,把深厚的传统文化与当代文化很好地融合,用艺术服务乡村,提升乡建水平,这也为艺术人才的成长、培养提供了一个新途径。”

“这次‘乡村美绘’项目,是中央美院壁画系成立三十多年来,第一次走进乡村,开展美化乡村的活动,意义非凡”,壁画系主任唐晖说,这次实践活动让学生真正走出了封闭的画室、走出城市,来到了当代艺术的空白区——乡村。创作环境的改变也带来了新的挑战,“天气变化、早晚温差、实际墙面大小与预想有出入、与村民的沟通、设计稿的反复修改等等这些问题,都是同学们在项目实施过程中要一一解决的问题,考验着他们的耐心与毅力,也为从未踏出学校的他们上了现实的一课,教会他们应对不同创作环境的能力、结合传统观念发散思维的能力,以及实地考察的必要性和有效沟通的关键性。”唐晖期望未来能在大水峪村扎根下来,不断地画,把这次变成一个真真正正的壁画村,为学院即将到来的百年校庆增彩,也为大水峪村的父老乡亲献上一份礼物。

这次壁画系与大水峪村合作的“乡村美绘”项目,让传统壁画艺术、现代流行街画走进了老百姓的生活,古老的村落也因公共艺术的融入得以焕然一新,更加生机勃勃,得到艺术内涵与旅游经济的双重提升。未来,会有更多的央美青年艺术家走进乡村,利用不同的艺术形式,探索艺术介入公共空间的可能性,实现现代艺术与乡村文化的完美融合。

人文学院 王奕丹/文

宣传部 宋曼青 吴星 崔晓旭/图

宣传部 宋曼青/编

2016年11月7日