秦建平(以下简称秦):今年初我与前任院长吕胜中老师对话时他说“我的发力就是交接”。上学期末,按照组织上的安排,实验艺术学院完成了“一把手交接”,由您来接掌实验艺术学院。秋季新学年伊始,我也看到了您在教学楼里匆匆的身影,教学、讲座、研讨、会议等等,您似乎已经完全投入到了中央美院的实验艺术教学中。从吕老师手里接过了他执掌实验艺术12年的接力棒,作为大家关注的艺术名家,您接过来之后如何发力去“接着做”?

邱志杰(以下简称邱):我跟吕老师的缘分始于上世纪90年代,那时候我算是初出茅庐的年轻艺术家,来北京参加一些小型的研讨会,我们对于“当代艺术”的看法很一致,吕老师很赏识“这个来自杭州的小伙子”。再后来,2004年他开始筹备实验艺术专业,其后有一次在延安举行的关于当代艺术教育的研讨会,我们两个都主张“当代艺术教育不能光告诉学生你是自由的,当代艺术不但是可以教的,还要设计出一套科学、有序的教学体系”。十多年过去了,吕先生给我们留下一大笔财产,非常丰厚,怎么保值怎么增值,其实是一个大挑战。我当时在任职会上用了朱镕基总理当年任职时候说过的话来表达自己的心情“战战兢兢,如履薄冰。诚惶诚恐,任重道远。也希望能够不辱使命。”

秦:范迪安院长在您任职时也提出了“围绕着教学发展要更加理性、清醒地进行规划和判断,需要花心思来研究这个课程的结构、类型,花心思来打造整个教师队伍,构建实验艺术教学和人才培养的完整体系”的要求。

邱:是的,学院的功能就是教育,培养人才,我们要保证进入美术学院的人受到良好的教育,在他们状态最差的时候也比业余选手最有灵感时要厉害。因此必须建立起一整套科学、完备、循序渐进的理性教学体系。即便是“实验艺术”,通过假设、实验、试错、修正和推进的一整套方法的研习,也是可教、可练、可学的。

我们知道,社会上有些人认为艺术是不可教的,特别是当代艺术是批判性的,怎么可以教?但我们都相信,不但有可能,而且有必要,从思维方式到心智淬炼,从内在的教养到外在技术分门类进行训练,构建一套教学体系是可能的。首先我们得承认艺术是可以教的,我们反对天才论,我们认为理性跟创造力并不冲突,其实有一套办法可以理性地生产创造力,发散思维、横向思维等能力都是可以通过训练提高的。否则就不需要艺术学院的存在了,大家凭感觉撞,撞上了就成艺术大师了。我们观察艺术,发现确实是名师出高徒。学院就是要研究这套办法是什么,来确保即便资质平庸的人,只要努力学习一定有所成就。

这方面的认识我跟吕老师从开始就很一致,所以他才会和范院长千方百计抓我来。当然他不希望我一成不变,只是完全执行他的设计,他知道我会很好地发展。

前一阵我根据学校编制“十三五”规划的要求,借机做了详尽的实验艺术学院“十三五”规划,跟所有老师征求意见,反复讨论,吕老师看后专门给我发来微信说,“看到你的规划非常欣慰,非常大气,必须要点赞”。

秦:实验艺术经历十多年的发展,如今完成班子交接,恰好是事业发展承前启后的节点,面临着“十二五”规划向“十三五”的过渡与发展,也是迎接建校百年的关键历史发展期。那请您谈谈“十三五”的规划和设想?

邱:实验艺术专业从2004年起筹备,从工作室到实验艺术系再到实验艺术学院正式成立,学科建设方面,实验艺术专业已被教育部正式列入“普通高等学校本科专业目录”。2015年实验艺术专业直接面向社会招收本科生,实验艺术积累了丰厚的财富,范院长、吕老师及学校对我寄予厚望,希望事业有新的发展,正如我任职时说的要在保值的基础上实现增值。目前也是发展的大好时机。

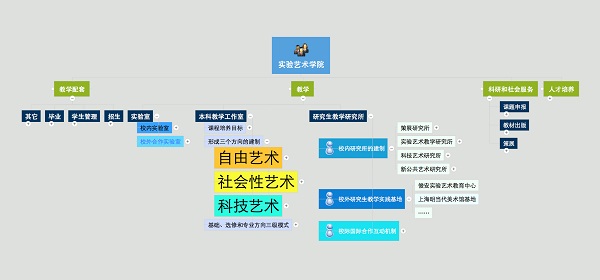

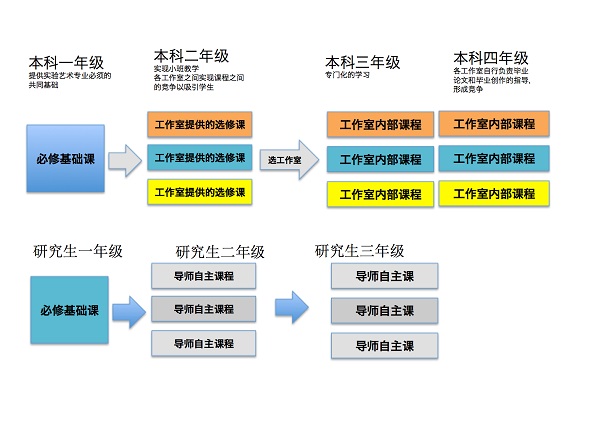

“十三五”期间,中央美院将迎来建校一百周年,学校事业发展进入教育战略转型发展的关键阶段。实验艺术学院将首先致力于学科完整性和合理性的建设,进一步深化学科建设与当代艺术思潮和社会需求的契合度,梳理实验艺术专业的核心理念,将之落实于教学和科研创作中。力争到“十三五”收官阶段,在实验艺术学院的框架下,形成必修基础课、专业选修课、工作室专业方向教学互相衔接的分段教学体系;同时在实验室教学、本科专业科系教学和研究所教学三者间形成良性互动,在本科教学阶段,实现三个专业方向工作室机制的建立,即自由艺术、科技与媒体艺术、社会性艺术三个专业选修方向。

其次,实验艺术学院将与国内外美术馆、艺术院校和其他艺术机构展开广泛合作,积极将科研和教学成果社会化,建立一系列横向课题和协同创新平台,推进研究和创新基地建设,积极参与国家对创新型社会的要求,提供社会服务。

最后,未来五年中,高精尖人才的培养、引进将是实验艺术学院的重大任务。我们应通过一系列行之有效的举措,将中青年教师、硕博士毕业生推到较有影响的新锐艺术家和艺术名家的行列,通过展览、课题、教材出版等方式,推出一批艺术家和教学名师。

秦:您提到梳理“实验艺术专业的核心理念”,那么在学科架构上如何体现这个核心理念?又如何进行学科布局和专业建设?

邱:“实验艺术”专业已经纳入教育部本科专业目录,下一步重点要自主申报二级学科成果,力争使“实验艺术”正式进入二级学科目录。作为处于国内领军地位的学校,还应该积极地输出实验艺术学院的理论和实践成果,帮扶国内其他艺术院校相关专业的建立,促成更多的专业院校申报该学科。进一步梳理“实验艺术”专业的核心理念,在本体论和方法论建设层面形成共识,形成“实验精神-中国情怀-世界视野”三个维度完整的话语体系;同时深化和扩充“实验艺术”专业的内涵。

在“实验艺术”学科概念下,逐步建立自由艺术、科技艺术、社会艺术三个专业架构。原有的“实验艺术”专业方向,我们想叫自由艺术,还在商讨中,这个词是德国首先应用的,像柏林自由艺术大学以及欧陆其他一些院校中“应用艺术”与“自由艺术”之间的区分。这个方向更像传统实验艺术核心的部分,包括自我表达,自我调查与资源建构、大型艺术计划、艺术语言研究、造型原本、传统语言转换等,艺术体制研究也纳入其中,我有做策展的经验,也有优势。核心的当代艺术就是这个方向。科技与媒体艺术专业方向,除了细化影像、声音、互联网等媒体艺术专业的内容,应加大对于新材料、新能源、生物技术等更广义上的科技艺术的投入。通过校际合作、国际合作,克服困难,初步建立起中国的科技艺术教学和研创体系。另外一个方向是社会性艺术或者叫社会艺术,在原有的社会调查等课程的基础上,完善社会性艺术的研创和教学体系,应对中国社会文化高速发展带来的新现实、新任务、新机遇,解决从社会现实要素的采集到艺术性创作的转换等方法论问题,解决社会介入、参与等国际当代艺术圈的核心理论问题,建立起基于社会需求的完备的社会艺术课程体系。

专业架构图示

秦:通过您这个蓝色背景的思维导图看到了前景无限的美好蓝图,“实验艺术”更加丰满、空间充满想象。您前面提到了“名师出高徒”,那么作为一个具有国际视野的著名艺术家,对于实验艺术这样一个新兴学科,在人才培养上您会带来怎样的教育理念?

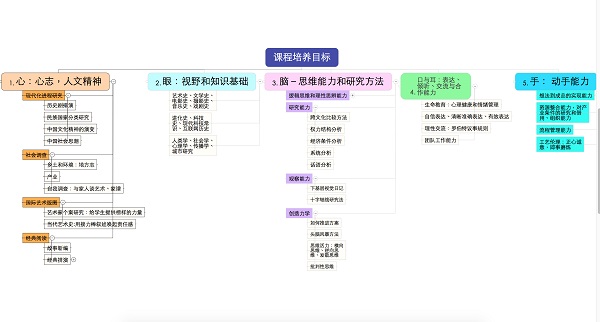

邱:我们的目标是探讨面向未来的高端美术人才培养模式,也必须设计一套完整的理性教育理念,要在“心”、“脑”、“眼”、“口”、“手”五个方面,全面设计能提升学生人文精神、思维能力、观察能力、表达和交流能力、动手能力的完善的课程体系;建立“实验室”-“本科专业方向工作室”-“硕博研究所”三个层面的教学平台,实行三段式教学体系和导师工作室制度。

谈到人才培养,我们还有一个青年教师和研究生的“艺术江湖造星机制”。要培养学生,首先需要年轻老师在江湖上出名,否则学生不可能有信心。老师有名了,又得认识到教学的重要性。通常年轻老师刚留校时很有热情,过上几年可能会觉得教书侵吞了创作的时间,会产生厌教的情绪。我经常拿自己当例子,如果当年不去当老师,我今天的艺术不会走到这个境界。因为江湖上的艺术家不反思,每天就见策展人,见收藏家,见媒体,慢慢形成惯性,没法全盘反思现代艺术。我每天教书,面对学生所提出的最基本的问题,不断把我拉回自己二十几岁时刚做艺术的状态,这对我来说是巨大的营养,这使我没有堕落成江湖上那种“行货”艺术家的状态。学生们的问题貌似粗浅,但往往问在根子上,把我拉回去重新思考。作为一个活跃的艺术家对你做好老师肯定是加分的。同样,做老师也应该使你做艺术家加分,如果做不到,教学就维持不下去,靠理想和激情撑不出事业。我一直跟年轻老师说,这点非常重要,每个人要建立一套办法让你的创作和教学互相滋养。

造星机制就是鼓励我们的研究生、青年教师尽快成为明星艺术家。我们希望建立青年教师系列个展、画册出版计划以及研究生系列个展计划。积极拓展空间,在校外建立教育实践基地、展示空间,比如建立制作基地、实验室、国际工作室等。积极与在京优秀的美术馆和艺术基金会合作,寻求社会资源的资助,建立“实验艺术学院教师年展”机制,逐步形成“实验艺术学院教师个展系列”和“实验艺术学院研究生个展系列”。“十三五”期间,我们将实现每位在校教师每年至少举办一次由学院主办的个展,并由学院提供资源出版个人作品集一部,每位在校研究生在毕业前获得一次个人作品展览的机会。

秦:这么短的时间您做出了学科建设、课程体系以及人才培养造星计划等,看到了您说“学着做行政管理”的效率,这个理想版图也让人心潮澎湃,但很多现实问题和困难,比如空间、师资等,您如何去克服,让规划落地?

邱:这的确是现实问题,相对于空间,师资问题更突出,其实,实验艺术从一开始就面临这个问题,现有在职在聘也只有十几位老师,吕老师更多的也是靠社会资源解决师资问题。我前面谈人才培养、造星机制等也是靠自己的影响力去挖掘、争取社会资源。目前正在推进的是一项与中科院的合作。一是购买课程计划,一种课程是他们派科学家甚至院士来我院上课,我们来选美院学生最需要的专业领域;另一种课程形式是实验室教学,带学生进入中科院和国科大的研究所、实验室,由他们派专家讲解,设计课程。二是研究生合作培养计划,我们估计不同领域的学生们,也许一开始彼此好奇,互相感兴趣,接着互相鄙视,互相磕碰后,会认识到异质思维方式的建设性,找到新的思路,最后实现科学与艺术的联姻,合作产出创新成果。三是直接推动学生和学生之间的交叉与合作。中科院大学提出希望学生也来我们这里学艺术,这个我以前没想到,可以实现学生配对,寻求科学与艺术碰撞的更广阔创新领域与更多可能性。