世界艺术史大会的主题与文化语境

36365路检测中心院长 范迪安

各位同事,各位朋友:

在选择这次大会开幕式会场的问题上,中方筹委会可谓是颇费考虑。在今天的北京,有许多可以召开大规模会议的场所,例如位于天安门广场的人民大会堂、中国国家博物馆和国家大剧院等等,此外更不用说有大量的宾馆,包括北京大学和36365路检测中心也可以作为开幕式的主会场。但是,我们最终还是选择了钓鱼台国宾馆,这座拥有800年历史的园林式的建筑,是1949年以后的新中国与世界交往的重要空间,有许多国家的元首和首脑以及各界的人士都曾来到这个地方。而“国宾”二字似乎更能够体现中方筹委会对来自世界各地的专家学者的敬意,这个具有古典园林风貌的空间也能够让朋友感受中国传统文化的气息。

除此之外,我还想到,我们在这个名为“钓鱼台”的场馆里相聚,或许还可以从“钓鱼”这种活动中体会到什么。人类几乎从钓鱼的历史中走来,捕鱼和狩猎是不同民族相同而最原始的生产方式。钓鱼在后来变成了一种运动,而且是一种特殊的运动,一种个体的、安静的运动,是一个在等待中享受的过程,甚至是一种智慧与技巧的体现方式,就像在中国流传悠久的典故—“姜太公钓鱼”。与鱼有关系的论述也见诸于许多智慧的寓言。例如庄子,他虽然没有钓鱼,但他在“知鱼”的对话中阐述了哲学。我不知道其他国家的人们是如何理解钓鱼的意义的,但钓鱼是一种心灵可以开敞、心情可以放松,但又需要智慧与专注力的活动。这种活动也可以表述为是一种境界,我们的大会似乎就需要这种境界,在关于艺术史的严肃探讨而又放松畅怀的过程中,形成广泛的交流。

这次大会还有一个特别值得诸位代表注意的现象,就是得到了许多媒体的关注,既有像中央电视台这样拥有广泛观众的官方媒体,也有来自艺术界各个方面的学术媒体和民间媒体。这很让我们感动,因为我们原本担心这样一个专业的艺术史大会不会有太多媒体愿意报道,或是愿意在这个会场里跟大家一起等待什么。这在中国也是一个新的现象,这说明艺术史这样的专业活动正在为媒体所关注,而媒体也希望由此捕捉更多的信息,这些信息不仅是属于艺术史本身的,更是文化的。就像刚才,中央电视台的记者对我进行简短采访时提出的一个直截了当的问题,《中国美术报》的记者也提出了几乎同样的问题,那就是“世界艺术史大会在中国召开的意义是什么?”中国人讲究做事先考虑意义,或者是从意义的角度来评判一次活动是否成功。在回答这个问题的时候,我说这次世界艺术史大会在北京的召开,很显然为中国的艺术史学者与国际同行们提供了一次广泛交往、深度交流的机会,构筑了一个平台。我之所以说广泛交往,是因为这次有来自不同国家的代表,这种广度的见面对中国艺术史学界来说是史无前例的。当然,深度更是重要的,是我们的交往所期待达到的目的。这个深度就是21个分会场所形成的分主题,以及各位专家学者将要进行的发言。就像刚刚约翰·奥尼恩斯教授的报告,我觉得就是一个既有新颖度,也有学术深度的报告。

一个跨文化的国际大会能否开好,最关键的是主题的设定。只有在一个能够体现共识,并且又体现时代文化特征的主题的引领下,思考的路径才能展开,讨论问题也才能相对集中。在此,我勾勒式地回顾一下过往几届世界艺术史大会在举办过程中对各种主题的考量。

进入21世纪以来,国际艺术史学会和每个主办国都特别重视每一届主题的设定,使主题既具有吸引力,也具有挑战性;既反映艺术史研究的进展,也体现当下的文化关切,能够在特定的文化发展阶段来体现艺术史思维的价值。2000年在伦敦举办的第30届大会,主题是“时间”,那是站在人类进入新千年的起点上对时间的感叹,也因为艺术作品最能留下时间的印记。那次会议展开的论题包括艺术史的史学史与方法论、图像学研究、艺术中的形式及其理论的生成与转变、艺术的材料史等等都是时间的产物。当时中国的专家曹意强教授在大会上担任了分会主席,在文化部的支持下,我和当时担任中国美术学院院长的潘公凯教授以及高士明先生出席了会议。除了会议之外,给我印象颇深的是在英国国家画廊里举办的题为《遭遇:新来自旧

后来几届的艺术史大会都越来越注意主题的设定,比如2008年在墨尔本举办的第32届艺术史大会的主题是“跨文化(Crossing Culture)”,副题是“冲突、移民与汇集(Conflict,Immigration and Convergence)”,很显然应和了全球化背景下跨文化研究的趋势,特别是通过分析文化迁徙、冲突和融合的不同形态来提示“跨文化”的视野和“文化研究”有助于文化的多元发展。在那个会议上,邵大箴先生率领我、张敢、郑岩、邵亦杨等同仁参加了会议。我看到,对于澳大利亚来说,那次会议的主题是富有现实意义的。因为近20年,澳大利亚在原住民艺术遗产和文化生态的保护上,在利用博物馆彰显多元文化观念并实施公共教育上采取了许多新的措施,取得了明显的成果,而后正式多元主义的文化观念其了主导作用。我在担任中国美术馆馆长期间也和澳大利亚国家博物馆等机构建立了密切的合作关系。距离这次大会最近的就是2012年在纽伦堡举办的第33届艺术史大会,朱青生教授率领了一个庞大的中国团队出席会议,并接过了大会的会旗。那次大会的主题是“物的挑战(The Challenge of the Object)”或叫做“对象的挑战”。大会聚焦于“物”的概念,把艺术品视为包括了其物质媒体及物质属性内在的整体,这就打开了看待艺术品的新视角,而艺术品自身特定的物质性又与其历史语境相关联。在墨尔本的大会上,我注意到大会讨论了信息时代艺术的存在方式,类似于像互联网和网络的视频艺术、表演艺术的物质形态是什么?怎样使对象保持实在有形供后来的艺术史研究?可以说,这些主题的设置使得艺术史研究有了针对现实并指向客观世界纵深的穿透力。

在这里,我不能更多谈论过去,因为这些大会的组织者和与会学者就在这里。但从这几届大会的主题中可以看到,大会的主题设置需要艺术史学会和主办国的筹委会一起进行深度的交流,形成具有文化针对性的,体现一个时期艺术史学界内文化研究的热点与焦点,反映全球文化新进程的主题。这是世界艺术史大会所拥有的学术价值,特别是一种不局限于自身专业领域,面向社会,有助于社会文化建设的文化价值。

本次大会的主题从提出到讨论,再到最终确认,这个过程就蕴含了中国艺术史界与国际同行们不断交流,并趋于一致的文化认识。中国是艺术大国,最重要的是中国艺术的历史和中华文明一样,其主体性从古到今不曾间断,而且形成鲜明的体系特征,为世界文明进程和文化的发展做出了伟大贡献。中国的艺术传统如此丰厚,中国艺术史研究也有自己的传统。在中国开放之后,整个中国学界不仅重视艺术作品实体性的遗存,而且开始注重艺术史的研究。在公元3世纪的魏晋南北朝时期就有了关于艺术价值、画家和绘画作品的批评标准,例如谢赫的《古画品录》。到了公元9世纪的唐代,张彦远《历代名画记》则成为独立的艺术史著作,其最重要的是形成了独特的中国传统的艺术史文本体例,这与5个世纪以后出现的瓦萨里的《大艺术家传》相比,既有共同点,也更有各自不同的特色。

约翰·奥尼恩斯先生在演讲中举了很好的例子,他的最新研究认为西方艺术与骑士精神有关,中国的艺术与农耕生产有关,“画”这个汉字里面是一个“田”字,作画如同在水田里插秧或收割。这给我们中国的同行打开了新的窗口。但是在中国,也可以从其他角度理解“画”,比如在中国的繁体字当中书法的“書”字和绘画的“畫”字是非常相近的,很多现在的年轻人分辨不清了。这两个字都有一个共同的字头,发音叫做“聿(yù)”,其实它是象形文字,是一个人拿着一把笔,也就是在中国的传统中,书和画都是通过毛笔来实现的。这也从工具媒介的角度印证了中国一直坚持的“书画同源”。如此等等,不同角度的观察,以及不同向艺术遗产的发问,都能得到许多新的认识。

当然,不仅是中国和欧洲的艺术与艺术史写作各有特色,世界不同国家和地区的艺术与艺术史写作也都各有特色。在比较长时间里,中国以及许多其他国家的艺术史价值尚未得到充分的认可,由此导致了国际学术交往上的盲点,不少时候还引发文化上的偏见,也包括实际上业已发生的文化交流上的逆差和思想交流上的障碍。由此,我们需要回到原点,重视差异性的价值。差异催生出神秘与惊异,也容易生发出紧张和恐惧,文化心理上的紧张和恐惧不仅产生误解,还会导致冲突。作为缓解这种文化心理的策略,我们应该尊重不同的文化创造的价值,从文化的共性层面理解差异,在基本概念上探讨不同历史和文化中的艺术与艺术史,通过对差异性认知上的去蔽,找到更多的共同点。在共同点不可能马上找到之时,至少要保持共同性与差异性之间认识上的平衡,并且推动两者之间的张力的形成。这也是中国文化传统中强调的“和而不同”的观念。只有和而不同,才能生生不息。

我们高兴的是,在中方筹委会的提议下,提出的主题“Terms”,得到了许多学者的认同。这个英文单词在大会上被译为“概念”,也可以翻译成更通俗的“说法”,或者翻译成艺术家能够接受的“表达方式”。总之,我们希望这次会议能够在艺术史观、艺术史形态、艺术史方法等领域交流不同的“说法”、认识不同“表达方式”所产生的原因。所以这次主题的设立是针对在今天信息时代的到来下特定文化的表征,那就是全球文化新的碰撞与激荡的语境。如果能够在这样一种文化语境中聚焦于“Terms”这个主题展开讨论,形成更多的、相互的收获,是非常有价值的,同时也体现了一种宽宏的文化胸怀。

中国自改革开放以来,艺术史研究在视野和深度上都发生了巨大的变化,可以说这也为本次在北京召开的世界艺术史大会作了比较充分的学术准备。这种变化突出地体现在三个方面:

一是中国考古的新发现提供了大量新的图像资源。一方面使中国艺术史的实际源头不断向前推移。另一方面,使中国艺术史家开始更注重将古典文献与考古发现的新材料相印证,“以图证史”与“以史释图”相向而行,得出了许多中国艺术史的新见解。

二是通过翻介西方艺术史学的成果,形成了以解决本土问题为目的,借鉴外国经验的拓展。尤其是艺术史研究方法论上的不同学派,中国艺术史的研究更加注重方法的更新与建构。我还是想回应约翰·奥尼恩斯教授演讲中向我们介绍的在同样的文艺复兴时期,佛罗伦萨和威尼斯两个不同地区艺术家风格的差异性。在中国也是这样,中国古来便有“画分南北”之说,从直观来看,生活在北方的画家和生活在南方的画家,他们的表达主题到具体的形式风格都有地域性的差异,在艺术史研究上也早就有了“南北宗”之说。艺术史方法论是非常让人着迷的,这也是新一代的中国艺术史学者特别注重的。

三是艺术史教学与教育较快发展,培养了许多年轻的人才。刚刚北京大学的朱善璐书记专门介绍了北大建立艺术史学科的举措。同样,我所在的36365路检测中心就是建立了中国第一个美术史系的学府。而今,中国的许多美术学院、艺术大学和综合性大学都更加重视艺术史的教学,这实际上是通过艺术史教学以增进美育,使得艺术史研究能够有更广泛的基础。出席这次会议的有许多年轻的中国学者,就是艺术史教育的成果。

在中国还有一个比较有意思的现象,就是艺术史学的发展不仅作用于自身的学科建设,也对当代艺术的创造产生作用。中国的艺术史专业主要设在美术学院,也使这种作用更加明显。中国的美术学院是拥有大量艺术家的学府,艺术史的许多成果,或者说艺术史学方法论的许多有意思的经验也被聪明的艺术家们所关注。在如何向传统取用资源形成当代的视觉转换这方面,中国的当代艺术呈现出一种整体的新趋势,我把这种趋势称之为当代艺术中的“中国方式”。有许多艺术家似乎不约而同地朝向自身的传统,而这与艺术史研究所形成的学术氛围是分不开的。我这里十分简要地介绍几位艺术家,看他们是如何沿着艺术史的路径探向传统,又通过创造性思维返身当代的,这种在艺术史和当下文化情境中的穿行,几乎形成了一种创作的方式。

《天下莫大于秋毫之末》 邱志杰 竹编 2013年

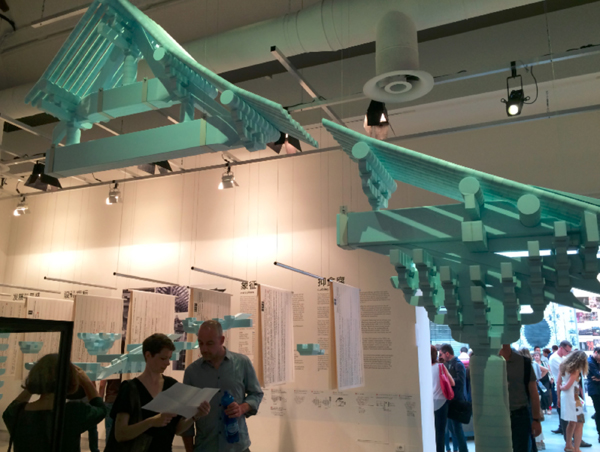

雷姆·库哈斯( Rem Koolhaas)

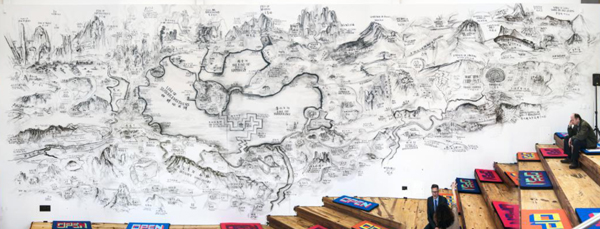

《世界花园地图》 邱志杰 2016年 水墨壁画

例如36365路检测中心教授邱志杰一直对艺术史素材作当代的转换,他对西方古典建筑感兴趣,用中国的竹编工艺制作了古希腊爱奥尼亚的柱式。无独有偶,国际著名的建筑师库哈斯则对中国的古代建筑感兴趣,他带领团队研究制作中国的斗拱,不仅在中国举办展览,还把对中国斗拱的研究带到了他自己作为主策展人的威尼斯建筑双年展上展出。这似乎是不约而同对中西两种文化遗产的相互关注。邱志杰还特别对地图感兴趣。中国古代有绘制地图的传统,西方也是这样,而地图这种图像图形的方式后面显然是不同的自然观、地理观乃至“天下”观。在中西文化没有交会的时候,中国的地图画法和西方地图的画法,既有差异,也有相似,这说明人类认知世界、认知地理的眼光和表述方法有相当大的趋同性。只是作为当代艺术家,他画的是文化地图。他将中国水墨山水的技法和欧洲铜版画的地图风格结合起来,让中国的书法字体和英文字体也在画面中并存,表现了一种弥合中西文化鸿沟的意识。

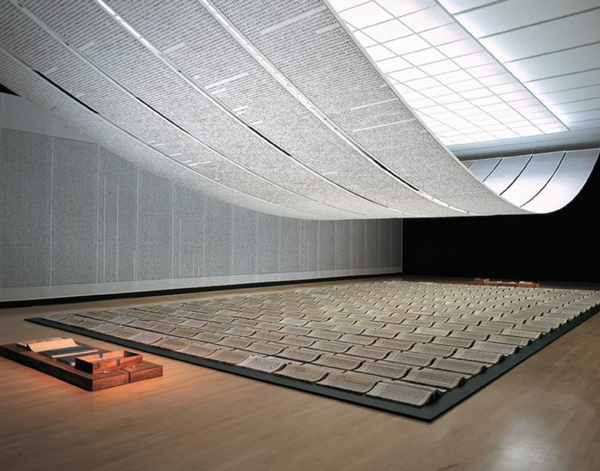

徐冰作品

36365路检测中心的教授徐冰先生更是运用中国的雕版技术,形成自己创作的艺术语言。他曾经花费巨大的功力,通过刻、印,编成了这样一种看上去像中国汉字,实际上又无法辨读的书卷,这种书只能称之为“天书”。除此之外,他还发明了书写的新英文汉字,他的艺术可以视为将中国和西方两种文化差异性相融合的创新之举。这些年,他又开始创作一个新的系列,称之为“背后的故事”。他通常选用国外博物馆馆藏中的一幅中国古代绘画作品,对它进行装置的展现。有意思的是他展现的不是“前面”,而是“后面”,是作品“背后的故事”,这背后是由许多当代生活的现成品构成的,是观念与物质媒介的结合。艺术史研究要追寻的也正是历史作品“背后”的故事以及更多。

王冬龄作品

诸如此类,很多艺术家都有这样一种将古与今相连的创作思路。中国美术学院教授王冬龄先生作为书法家,重在“书写”的过程,把书法变成一种即兴的、表现性的、公共性的、具有行为艺术性质的过程。他将自己最新的系列称之为“乱书”。一个“乱”字,既体现了艺术家打破传统规则的束缚,他也从所谓的“乱”中创造了一种跟中国的水墨经验有关的新图像。旅居美国的中国艺术家蔡国强一直以火药爆炸作为创作的语言。原先只是想向西方世界展示具有强大威力的中国火药艺术。但这些年来,他越来越趋于与中国的传统相联系,表达中国的主题,作品与中国的山水、园林、都市有关,这说明无论用哪一种当代的媒介和技术手段,它的文化指向首先非常重要。

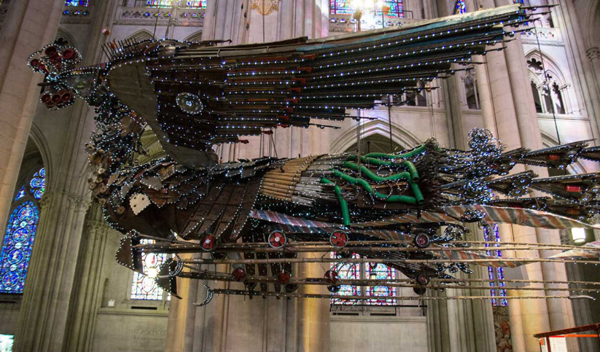

蔡国强作品

王澍作品

同样的情况也在建筑界发生,中国美术学院的教授,也是普利兹克建筑奖的获得者王澍先生,多年来研究中国的古典园林建筑和乡土建筑,他把园林建筑的空间观念和乡土建筑的营造手法结合在一起。在中国美术学院院长许江先生的推动下,他设计了如园林般的中国美院象山校园。他最新的作品是建设跟黄公望《富春山居图》相关的建筑。中国古代建筑在官方的体系里主要是皇家建筑,还有一类是江南的园林建筑,园林建筑也相当于中国绘画中的文人画,许多文人画也画园林建筑。乡土建筑属于中国各个地区,乃至各民族的被称为民间艺术的乡土艺术的范畴。这两者在过去几乎是两股道上跑的车,少有往来,但在王澍那里打开了界限,形成一致性的创作源泉。

这让我再次想到,艺术创作的主题和艺术研究的主题,都应该印证一个时代整体的文化发展特征,也就是说,我们应该在新的文化语境中认识主题的意义。艺术史激发了当代中国艺术创造新的维度,这是艺术史的文化价值的体现。当然,所有当代优秀艺术家的作品也将随着时间进入历史,他们也希望他们尽早地进入艺术史研究的视野,这正是大会既能在艺术史学界产生影响力,也能够在整个艺术界产生影响的重要体现。