下乡小分队:实验艺术学院二年级 设计学院工业设计专业二年级

下乡地点:福建省泉州市德化县

带队老师:祁震 赵斌

也是巧合,去年下乡随行采访的地点是“陆上丝绸之路”的重镇敦煌,今年是“海上丝绸之路”的起点泉州。去年,在黄沙漫天中,聆听着九层楼的风铃随风述说关于千年丝绸之路上的点点滴滴,与莫高窟一代代敦煌人的过往。今年,在毗邻东海、群山环绕的德化,那烧制逾百年“中国白”的月记窑又会记录着怎样的故事?

千年窑烟如今飘向何方?

从泉州晋江机场前往德化县,车行驶在绿树萋萋的高速通道上,湿润的空气中满溢着泥土的味道。自唐末始,德化人就开始了制瓷的历史,宋元时期因泉州成为“东方第一大港”,德化青白瓷远销东南亚、中东地区,成为古代“海上丝绸之路”重要输出产品。而明代烧制的德化白瓷,更是因其“白如雪、润如玉、透如绢”的特点,远涉重洋,在17世纪就获得了“Bianc de Chine”“中国白”的美誉。

车刚进入德化县境内,山体内镶嵌着巨大的白瓷瓶,县城内一辆辆载着瓷土的卡车穿行着,喧嚣的场景仿佛从很久开始,只不过如今的车辆代替了马匹,电、气窑代替了柴窑。只是,望着这座略显颓势的县城,看着陶瓷街里有些陈旧的瓷器款式,听当地人介绍说年轻人越来越多外出发展,将制瓷工作当成普通技工。在全球化的今天,在“一带一路”的战略中,德化人与他们的“中国白”能否延续近千年的辉煌?

实验艺术学院本科二年级的同学们在班主任祁震老师的带领下,从4月4日开始了德化的考察实践之行。“往届的学生有去云南丽江考察东巴纸的制作,去陕北了解皮影、剪纸的历史,也有去西安做布老虎的调研,做中国民间传统手工艺的调查和实践一直是实验艺术专业的传统”,祁震希望这次考察实践,同学们能够了解德化瓷的历史,对陶瓷工厂流水线上工人生存、生活现状以及德化瓷的现存情况也有所理解,并通过影像、文献的方式呈现出来。

我们跟随着学生们一同来到师生这次考察的万旗工厂厂房,坯料制备、制模、成型、干燥、施釉、装烧、装饰、包装,一个个远销欧美的日用瓷器,就在这些流水线上工人熟练的手中诞生,“每个工人负责的每个区域都是固定的,不会越界,每个人都有自己与陶瓷的故事”,学生祝传翔这几天认真用摄像机记录着“陶瓷的故事”。

次日中午,在工厂食堂,学生们四人小组又将镜头对准了午饭中的工厂师傅们。也许有些熟悉了,面对镜头,厨房里的大妈依旧熟练地准备着一厂子人的伙食。同学们想在这次社会实践结束的时候,将影像纪录片作为礼物送给工厂的师傅们。

师生一行去德化陶瓷博物馆参观明代德化白瓷雕塑

学生拍摄万旗陶瓷厂纪录片

陶瓷厂内工人正在劳作

当“中国白”遇上当代艺术

除了每天的拍摄,李昂同学还在完成着他的陶瓷作品,从一楼到四楼,他总是跑到工厂里寻找着一些淘汰下来的残次品,再将它们砸碎,用釉一点点黏附于另一个陶瓷罐上,“这里的宗旨是避免浪费,一楼电窑生产时排放的热气会转换成二楼干燥间的燃料,模具石膏会重新回收制作,就连注浆后抠掉的废泥也会重回车间制成新泥”。李昂希望自己的作品能够表现废瓷的新生,损坏的东西经过修补也会有第二次生命。

不仅是李昂,在宽敞的工作室内,实验艺术学院的11个学生一遍遍尝试着思想与“中国白”的碰撞:李若菡前两天尝试着用泥浆包裹住纸,待素烧过后纸瞬间高温消失留下纸的纹理,然而却因纸太过于薄失败了;张雅晴将啤酒瓶渣嵌入捏制好的白泥中,希望烧制出来的“西兰花”更加活灵活现;寇骄阳正在一个方形的瓷器上用铅笔勾勒着梦露的形象,他希望做一些传统写实的瓷上绘画作品,过几天再尝试更突显机理,偏抽象、当代的作品……“因为釉色不太好控制,所见非所得,所以每天晚上送到烧窑的师傅那儿,同学们都会很期待第二天的成果”,和学生一样,祁震老师也是第一次尝试制瓷,“三周的时间要同学们进行调研和创作是很紧张,从头至尾学习整个陶瓷过程也不太现实,也无法短时间内做出德化的传统立体白瓷雕塑。我希望他们在这次现场制作的体验中,用自己理解的当代艺术语言去诠释最传统的陶瓷制作工艺”。

传统与当代的相遇,也是接纳实验艺术师生团队的万旗陶瓷厂初衷。一至三层都是传统德化白瓷日用品的生产空间,四层是留给艺术家的工作室,自建立艺术中心以来,世界各地的艺术家蜂拥而至,这次首次迎来了在校学生。万旗的负责人谢文清介绍道,“我感觉德化的传统陶瓷走到了一个瓶颈,现在都提出了21世纪‘海上丝绸之路’,德化陶瓷大部分却还是走着老套的样式,人和物有了隔阂又怎么发展?所以我们也希望通过这些艺术家的创作灵感能带给我们设计理念的提升”。

下乡实践工作坊

实验艺术专业学生正在创作

实验艺术专业学生正在创作

现代工业设计重铸传统陶瓷

与实验艺术师生相处的短短两天,在烟雨朦胧的日子里欣赏着当代艺术思想与“中国白”的撞击,正当开始慢慢融入这种一人单打独斗、独自冥想的节奏时,我们偶遇了同时来德化考察实践的设计学院工业设计专业二年级师生大团队。

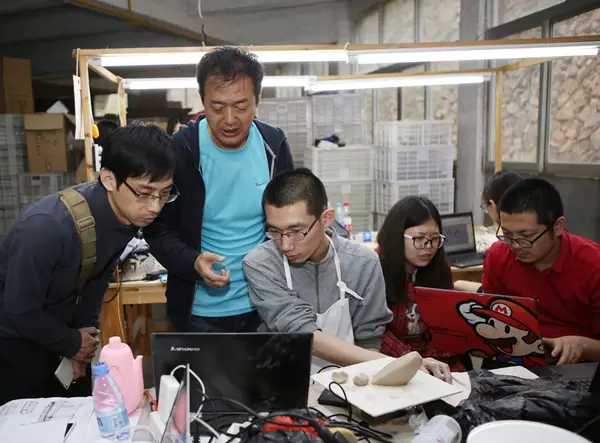

来到他们的工作现场,看到了完全不同的场面:“这样底下不做一个圈,整个壶烧制时就会塌下去”,“这块要有弧线,同时扩大一些比例,否则壶盖与壶体没法扣在一起”……所有人都捧着笔记本电脑,对自己的作品进行建模阶段最后的完善,同学们不时地询问师长如何改进自己的模型。工作间吊灯的木头板上挂着“14级央美产品设计进度表”,2天建模,4天打制模型,3天模具翻制和干燥,4天注浆、修胚、翻制……每天工作时间长达8小时,这还不包括晚上加班时间,“同学们请按时间表走程序,过时不候,工期紧,任务重,请大家加油吧!”带队教师赵斌的“语录”也醒目地悬挂着,“我们学生的作品是要直接面向大众,是要能够使用的,所以我要求他们非常严谨,每个建模的数值都要符合人的使用习惯,一丝一毫都不能错。”

他们社会实践的主题是“中国茶道用品创新设计研究”,从福州一路走来,同学们了解了不少关于茶道、香道的知识,“每个环节是环环相扣的,其实这是一套很完整的课程”,赵斌希望这些刚刚进入产品设计专业的学生能通过这次考察,从茶具概念设计开始,到使用陶瓷材料,翻制模具工艺,熟悉整个茶具生产的工艺流程。陶瓷泥可塑性非常强,制造时又会出现比例缩小、釉色流花的不确定性,这对同学们来说既是很好的练习材料,又是一种挑战。

设计学院工业设计专业师生参观德化陶瓷厂

赵斌老师指导学生制作陶瓷产品

学生曲鹏宇陶瓷花器创意设计图

离开工业设计专业师生所在的工厂时,天空又飘着点点细雨,工厂里传统的木质夯土器正在机械地一遍遍碾压着瓷土,这是先辈留下的智慧,厂房里,20多位同学正在尝试着用新的设计理念创作出白瓷茶具。相隔几公里的工作室里,还有一群青年艺术家揣摩着如何用陶瓷阐释自己的艺术想法。我不禁想,下乡课程结束后,同学们手里会出来怎样一种“中国白”呢?

实验艺术学院二年级下乡小分队合影

设计学院工业设计专业二年级小分队合影

宣传部 吴琼/文

宣传部 宋曼青/图

宣传部 徐新立/编

2016年4月18日