优秀课程:工笔重彩画语言

开课院系:中国画学院

授课对象:工笔人物工作室本科四年级

任课教师:徐华翎

教学理念:这门课是本科四年级的重要课程,是毕业创作的先行课。这是一门综合的课程,要求学生在具备造型能力、工笔重彩画技法的基础上,综合主观创造力、艺术表现力等多种因素。教学中针对学生的不同程度水平因材施教,鼓励学生发挥自己的长处和优势。

推开E1-312工笔人物工作室本科四年级教室的门,徐华翎正在看学生喻兴的毕业创作底稿。“右上角这块窗户男生身体比例画的太多,从你的视角可能顶多看得到头”,“我觉得这个窗户的毛绒玩具挺有意思,不过可以更好玩些,比如破旧的火车头之类的”,“现在整体感觉不错,再注意一下画面节奏,再有两三个窗口的内容满一些会比较好”……徐华翎像同辈一样,与喻兴同学认真地交流,静静地听学生讲,不时提出自己的建议。那极富画面感的场景就像她的画,温和、静美,“我尽可能尊重学生,我会把我的意见提出来,但是否采纳全由学生,每个人都有自己坚持的艺术观,这是基本的尊重”。

《工笔重彩画语言》作为本科四年级的课程,也是毕业创作的先行课。学生一开始接触创作时还是会出现无从下手的情况,这时,徐华翎就会鼓励学生多去图书馆查资料,用大量的图像刺激自己的创作。“现在的学生大多处在相对封闭的环境中,家、学校、宿舍,没有什么生活体验,也没有更多的视觉体验”。她建议学生通过阅读大量的图像打开视野,在创作伊始尽量拓宽审美取向,最大限度地接受,喜欢的题材多阅读,不熟悉的题材也尽量接受,“正如儿时背唐诗一样,耳濡目染,看得多了,自然会益于今后的创作,积累到一定程度再慢慢地选择适合自己的艺术语言。”

在徐华翎的教学总结中反复提到了“写生作品化”,这话源自中国画副院长李洋教授,也来自于她自身的学习体验。“我自己当学生时就感觉写生的时候比较被动,现在的学生在教室看到模特大多时间也是没有感觉、麻木的。”她坦言,刚接手这个班时,学生水平参差不齐,“写生作品化”可以帮助不同层次的学生在面对模特时有选择地锻炼自己的能力,有想法、基本功扎实的可以通过模特有所发挥,进行创作,基本功相对差一点的可以着重训练造型、构图等基础能力,每个人可以视情况自由选择。“我们班的写生课从来不摆模特,都是由学生根据需要自己摆”,她鼓励学生将自己的想法融入到写生中,主动地改造画面,尽早培养创作意识。

这次年度优秀必修课程《工笔重彩画语言》的授课对象,是工笔人物工作室2012级本科班,徐华翎同时担任这个班的班主任,“从二年级接手这个班,我就开始给他们灌输要带着问题意识去画画的想法”。两年的时间,学生已经形成了习惯思考的思维模式,学习不是被动地接受,而是主动地选择想要画。造型、色彩、构图、技法可以讲授,但思维、创造力这些天性不应该被老师扼杀,要充分发挥学生主动选择的能力。“我们工笔画室还是有这个传统的,1996年那会儿我当学生时,老师对我的宽容度就很大,不会给我定一个框框”,在一篇关于徐华翎的报道中,就提及她在本科和研究生期间“一直在拧巴着画,折腾来折腾去,跌跌撞撞”,对多种风格的绘画进行大量的尝试和探索,通过很长时间才找到现在的绘画风格。如今,身份转换,身为班主任的徐华翎经常对学生说,不要强求在上学时的作品面面俱到,现在的程度只需要有一两点能打动人,作品就是成功的。“用自己的优势带动作品,得到肯定,得到鼓励,再继续前行。”在不是自己课程时她也会一直关注学生的状态,不时留些作业,让他们画创作的草图,基本保证每个学生在一学年内完成几幅作品,让学生不断在对与错的反复体验中找到适合自己的路。她说,“艺术不能要求统一的审美,视觉经验也是不断刷新的,所有对我们而言新鲜的视觉经验、视觉样式都是打破既往的体验,需要时间和努力不断积累才会成长。”在她看来,一个优秀的艺术家不是老师教出来的,老师能给予学生最好的就是尊重他们的艺术想法,提供宽松的氛围和平台,然后最大限度地帮助学生找到自己的优势。

宣传部 吴琼/文

中国画学院/供图

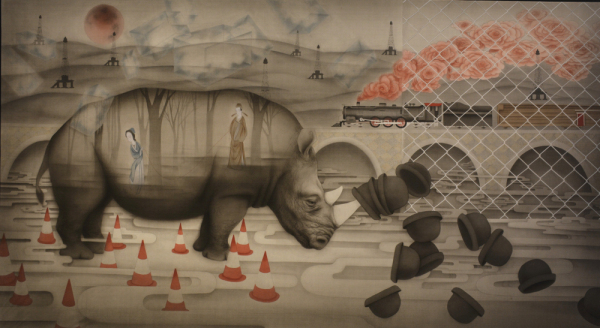

《工笔重彩画语言》课程 学生周博华作品

《工笔重彩画语言》课程 学生叶紫作品

《工笔重彩画语言》课程 学生卓芊吟作品

《工笔重彩画语言》课程 学生文艺作品

《工笔重彩画语言》课程 学生刘元豪作品

《工笔重彩画语言》课程 学生刘巧作品