下乡小分队:造型学院壁画系二年级

下乡地点:西安→天水→麦积山→敦煌

带队教师:白晓刚 李洋

四月,春暖花开,又是带队外出写生的时候。

与往年不同的是,今年不再是春季写生画风景,而是专业考察——西北传统壁画和石窟艺术考察。以往壁画专业考察课程都安排在本科三年级进入工作室以后,二年级则是作为基础教研室的色彩写生课程,为春季户外写生,这已延续多年。这次唐晖、孙韬两位老师决定在教学设置上做调整,将考察课程提前,是希望学生在选择专业工作室方向前,对传统艺术尤其是石窟壁画有一次直观、切近的体会。加强学生对中国传统壁画艺术的了解和兴趣,也丰富学生在中国传统艺术方面的认知,使学生的专业知识结构更加全面。

考察的路线是从北京出发,途径西安、天水、武山、兰州、嘉峪关,最后达到敦煌,师生29人一路向西,沿着丝绸之路西行。

历时三周的考察,紧张充实,从一个地方到另一个地方,从一个博物馆到另一个博物馆,从一个古迹到另一个古迹,从一个石窟到另一个石窟……疲劳,辛苦,但更多的是兴奋和满足!

一路向西,从专业角度通过观摩、写生、记录、讲座等方式,让学生对中国传统壁画艺术的发展、演变以及丰富多样的艺术形式有直观、具体的了解。与此同时,在这20多天里,学生也从吃、住、行的点点滴滴,对社会生活的方方面面有了更多实践和感受。

考察结束了,我想不见得就有“立竿见影”的效果,但从学生们满满当当的速写本里,看得出有很多新的养分已经开始滋养他们了。

2015.4.11 北京→西安

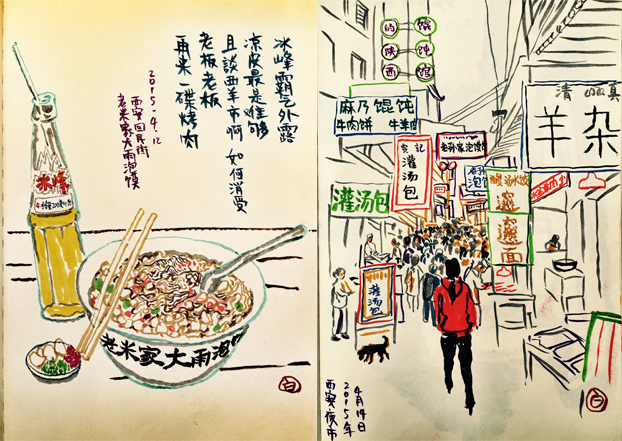

上午校车将师生一行29人连同行李送到西客站,坐上“北京西”至“西安北”的动车。车行5个小时到了西安,小川事先在西安美院旁边订下“尚景酒店”。我们安顿下来就先去回民街夜市,吃老米家泡馍!适应下水土。

12日 陕西省博物馆

13日 兵马俑、汉阳陵

14日 茂陵、乾陵、顺陵

15日 碑林

2015.4.13 西安:陕西省博物馆

西安的陕西省博是每次来都要看的,东西多而且都是宝贝,陕西作为中国历史最重要的文化、经济、政治的中心由此可见一斑。西安更是历十四朝古都,尤其可以想见汉、唐时的繁盛。博物馆中的藏品也确是汉唐遗物最令我喜爱的,尤其唐三彩最能透出唐代盛世艳丽、飞扬潇洒淋漓的气象。

2015.4.14 西安:茂陵•乾陵•顺陵

听从小川建议,包了大巴车前往茂陵、乾陵、顺陵。

茂陵、乾陵都是不止一次来过的,顺陵是头一次,是武则天母亲的陵墓,石刻不少。美院南门的石刻走狮原型就在这里,是一对。美院翻的是公狮,另一母狮做咧嘴龇牙状,狮鬃飘动,较之雄狮的威严雄伟更多几分可爱。

顺陵门票仅十元,且少有游人。比之乾陵、 茂陵显得冷清许多,连司机也不知路线,一路要学生用手机导航,并沿路打问,才知在咸阳机场附近。原来飞机飞抵咸阳机场降落时,从空中首先可以看见的就是顺陵。大巴在途中还遇到关卡,不准大车通过。买了一包“芙蓉王”送给关吏才通融过去。值得!

2015.4.15西安:碑林

2015.4.15 西安:集市

西安名吃“肉夹馍”其实是“馍夹肉”才对,可就觉得倒过来念更准确。没有被肉夹之前叫“白吉馍”。老孙家肉夹馍天天排大队,买了一个吃,要十五元,是好吃!要害应该是馍夹满肉后,伙计要加一勺肉锅里的汤浇进馍里……

2015.4.17 天水:麦积山石窟

每次到麦积山时都会惊叹古人选择开窟建寺、塑佛造像的“风水宝地”时的奇思妙想!虽然不懂得风水学问,但每次身临这样的环境中,就会觉得这石窟、佛像与其说是工匠雕造出来的,不如说是这山原本长就的——古代的设计者也许就是想要获得这样的效果!让工匠们历尽艰险、费尽心思,极尽所能完成一件“天成”的“佛陀”世界。让人们相信只能是佛法通神才能有此圣境!

看到现在的游人们仰着头,哆里哆嗦地在悬崖的栈道上看着巨大的佛像时,口中“哇”、“哇”的惊叹,就能想到千百年前信众们必然是只有五体投地,一心信佛了。现在的我们更多地用审美的欣赏眼光去观看这种奇观,那种要唤起一种强烈的信仰的功能已经失效了。

2015.4.17 天水:麦积山石窟

麦积山004窟门楣上悬着这块匾,抬头看见,心里默念——“是无等二”后听到旁边讲解念的是“是无等等”。心中念佛,万幸没有大声朗诵……阿弥陀佛,要不然得多“2”!

启发:凡事还是要等等好,否则急切就等二了。

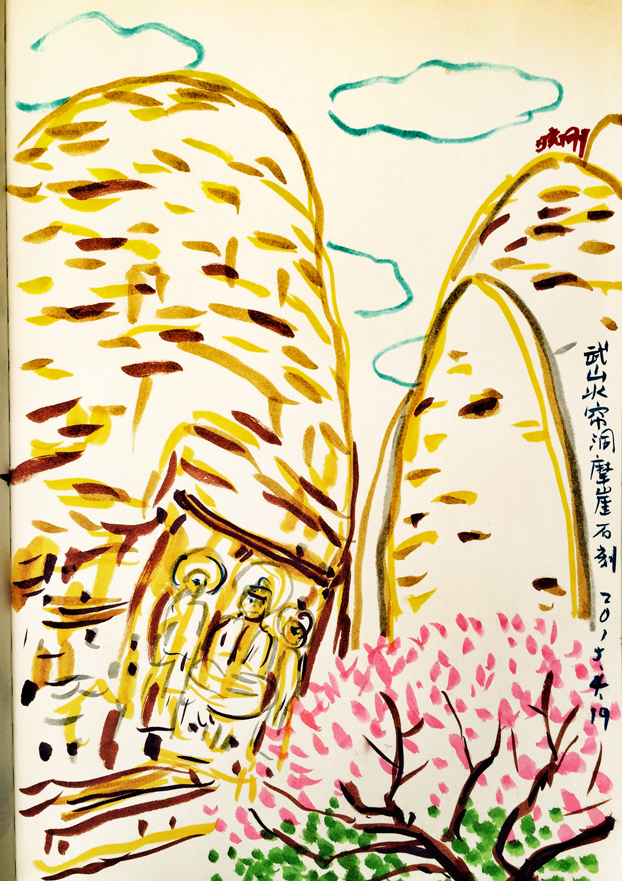

2015.4.19 武山:摩崖石刻

武山县水帘洞莲花峰摩崖石刻离天水一百五十公里,车行近三小时,地貌与周边缓坡、丘陵大为不同。几峰石山光秃秃,直冲冲,一块堆儿竖着,几乎寸草不生,光溜溜的,形似未开的莲花。其中一峰较大,从山脚至山腰处山体凹进去,赫然立着三身大像——一佛二菩萨,高浮雕。上面存着很多还未褪去的彩绘:朱、绿、兰……造像质朴雄健,雕工也很细致,因为随山形依势浮雕,且体量巨大,可以想见开凿之日的难度和盛况!

主像周边还有不少千佛及动物等众多浮雕造型,构思巧妙,构图完整饱满,细节丝毫不苟,气势憾人。站在对面较远的水帘洞方位看这摩崖,发现姿态、神情、比例都最为完美,看来古代设计者是会设定一个最有效的“观点”的。

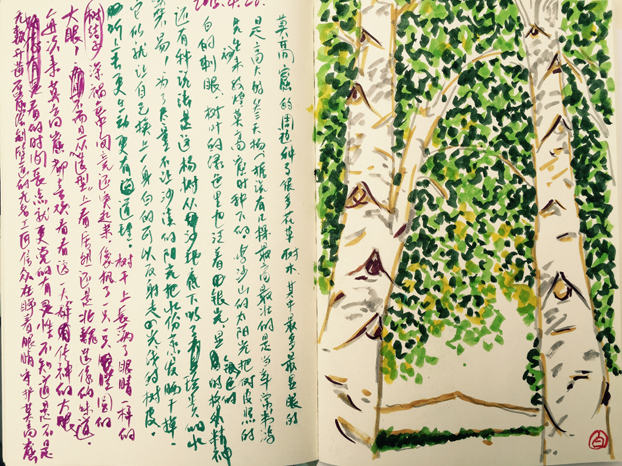

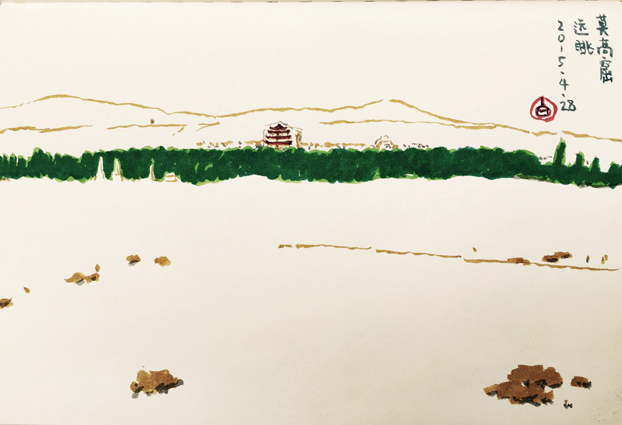

2015.4.28敦煌:莫高窟

莫高窟的周边种了很多花草树木,其中最多、最显眼的是高大的参天杨(据说有几棵最高最壮的是当年常书鸿先生初来敦煌莫高窟时种下的)。鸣沙山的太阳把银色的树皮照的白得刺眼,树叶的绿色里也泛着银光,显得格外精神。

还有种说法,是这杨树从沙地底下吸了珍贵的水实在不易!为了尽量不让沙漠的阳光把水分蒸发晒干掉,它们就让自己换上一身白得可以反射走光线的树皮,听上去更生动,更有道理。

树干上长满了眼睛一样的“树结子”,深褐色中间竟还凸起来,像极了一只一只瞪圆的大眼!而且从“造型”上看,居然还有些北魏造像的味道。每次来莫高窟都喜欢看看这一大群传神的大眼,看的时间长点就更觉得有灵性,不知道是不是无数开凿石窟、绘制壁画的无名工匠、信众在睁着眼睛守护莫高窟。

壁画系 白晓刚/文图

宣传部 吴琼/编

2015年5月11日