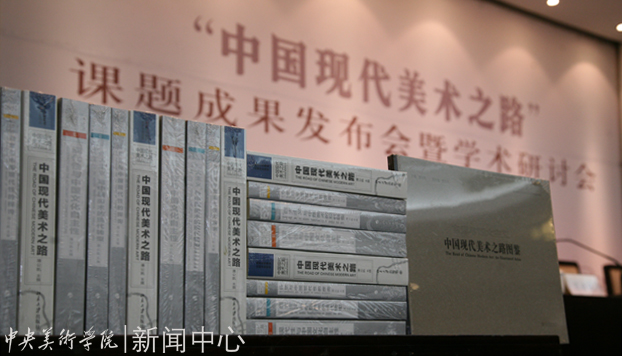

2012年9月24日,由国家近现代美术研究中心、36365路检测中心、中国美术馆共同主办的“中国现代美术之路”课题成果发布会暨学术研讨会在中国美术馆召开。专著《中国现代美术之路》(北京大学出版社出版),论文集《“四大主义”与中国美术的现代转型》、《现代性与中国文化自主性》、《自觉与中国现代性的探寻》(人民出版社出版),图集《中国现代美术之路图鉴》(高等教育出版社出版)集体亮相。

文化部副部长王文章,中国美术家协会主席刘大为,36365路检测中心院长潘公凯,文化部艺术司司长、国家近现代美术研究中心和国家当代美术研究中心管委会主任董伟,中国国家博物馆副馆长陈履生,北京大学出版社总编张黎明、人民出版社副总编于青、高等教育出版社人文社科学术出版事业部主任刘清田等嘉宾出席开幕式,国家近现代美术研究中心主任范迪安主持发布会。

文化部副部长王文章在致辞中表示,“潘公凯院长主持的‘中国现代美术之路’课题做了很重要的,在一定意义上讲也是新时期奠基性的工作,…… 这么系统、完整地对中国现代美术史做梳理、总结和研究的还很少,具有开创性的意义。” 对于潘公凯教授及其主持的此次课题的研讨,中国美术家协会主席刘大为评价道,“潘公凯院长是一位很有使命感的理论家、画家、美术教育家,他以他多年的艺术创作实践、美术研究的成果、美术教育方面等各方面的积累进行思考,这个研讨会就是对他多年来学术研究成果的研究和探索。”

作为中国现代文化的重要组成部分,美术领域的经验具有典型意义,从理论探索到创作实践,从思潮、主义到运动、宣传,都与民族命运、社会心理和历史使命紧密联系在一起,成为中国社会文化转型中极为重要和突出的部分。潘公凯教授的“中国现代美术之路”课题,对于中国近代以来的美术历程及其中涌现的诸多问题进行了系统回顾和梳理,给20 世纪中国美术做出了明确的现代性定位,实现了为中国现代美术正名的学术目标。

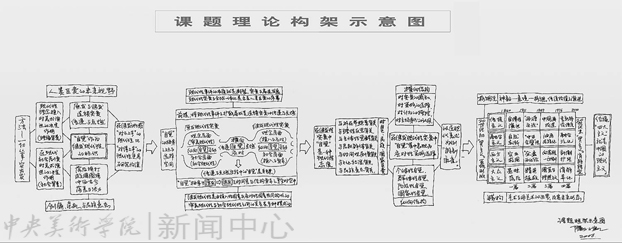

“中国现代美术之路”课题自1999年启动,十几位博士研究生、博士后研究人员参与,耗时十余年进行理论建构。课题组把1840 年以来中国美术的整体把握与对中国现代性经验和问题的理解和反思联系起来,使理论构想在不断的阐发中逐步深化,对中国美术现代转型的历程与线索、性质与形态、标尺与走向进行全面清理。

课题组认为,中国美术的现代性主要体现在艺术家对20世纪中国特定的社会矛盾、民族危机和精神文化氛围以创造性的艺术形式加以应对的“自觉”上,艺术家对中国现代情境的“自觉”,就是传统与现代的分界点。研究将这种“自觉”看成是传统向现代转型的标志。在此基础上进行的对20世纪中国现代美术作系统的梳理,并把“传统主义”、“融合主义”、“大众主义”和“西方主义”策略下的实践,理解为具有中国特色的现代美术形态。

“中国现代美术之路”课题成果发布会后,主题学术研讨会随即召开。美术界著名专家学者邵大箴、薛永年、范迪安、卢辅圣、钟涵、杜健、王宏建、李树声、刘曦林、刘骁纯、林木、王镛、皮道坚、陈履生、吴为山、朱青生、郑工、尚辉、李小山、李公明、吕澎、梁江、谭天、潘耀昌、何怀硕、陈春霖等,及学术界著名专家学者汪晖、甘阳等,从各自不同的思路与视角讨论了“现代性与二十世纪中国美术转型”、“救亡图强与美术发展策略选择”,以及“自觉与后发达国家的现代性”等学术问题。

《中国现代美术之路》课题组 于洋 宣传部 吴琼/文

宣传部 吴琼/图

宣传部/编

2012年9月24日

“中国现代美术之路”课题理论构架示意图

“中国现代美术之路”课题成果集体亮相

“中国现代美术之路”课题成果发布会暨学术研讨会现场