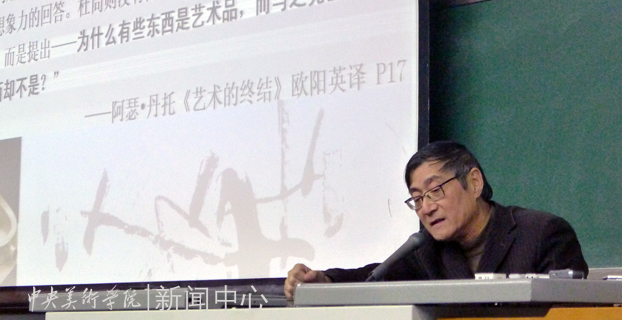

2011年12月2日晚,“人文之美”——2011北京大学艺术学院建院五周年庆祝系列学术活动:北京大学艺术名家讲坛系列讲座第八讲在北大二教107举办。我院院长潘公凯教授以“艺术与生活的边界”为题,与近500名北大师生分享了他多年来对当代艺术理论中有关“艺术的边界”、“艺术的终结”等重要问题的研究与学术主张。

潘公凯教授主要针对20世纪以来西方艺术理论界关于“艺术终结”的命题,比对中西艺术发展演进的历史进程,分别立足中西两种文脉视角,从20世纪美术研究中的“边界问题”出发,讲述了他对“艺术边界”课题的研究成果,明确地给出了“艺术没有终结”的理论回答。

在讲座中,潘公凯教授以丰富的艺术史知识,典型的个案事例,深入浅出的语言表达,非常清晰明确地阐明:“艺术的边界”问题是20世纪美术理论研究的核心问题,他由此出发,对该问题进行了长久而深入地思考和讨论。而后他细致地阐释了自己一篇题为《论西方现代艺术的边界》的论文对该问题的论述与分析,从普遍分析生活的“常态”与“非常态”,到特殊解析艺术作品的“非常态”构成,进而建构性的提出了“错构”的理论主张,并指明艺术品的“错构”加上艺术家的“属意”:即是艺术品与常态生活相区分的边界,这两方面造成了艺术品“形式的错构”与“意义的孤离”,使得艺术品脱离了常态生活的逻辑之网,最终成为艺术品。

在“错构”成熟立论之后,潘公凯教授对比西方艺术的“错构”与中国艺术的“转念”,宏观推论了东西方艺术各自的发展脉络,并精辟地指明:西方文脉是采用常态的眼睛观看非常态生活的艺术方法,研究的核心问题是客体化领域的“美”,即物质化、对象化的艺术作品;而中国文脉则是采用非常态的眼睛看待常态的生活得艺术方法,研究得核心问题是主体化领域的“审美”,即内心化、过程化的心理体悟。

在讲座的尾声,潘公凯教授结合自己新近创作的装置艺术作品,与北大师生们进行了深入的交流互动,他充满智慧而风趣的回答,不时博得在场所有听众持续不断的热烈掌声。整个讲座时间持续近3小时,原本只能容纳300人的北大二教107,当晚有近500人的师生前来听讲,许多学生只能站在教室走廊上听完整个讲座。据组织方介绍,此种火爆踊跃的讲座场面在讲座活动异常频繁丰富的北京大学是少见的,这充分说明了本场讲座的学术水准和质量以及北大学子们的求知欲。

学院办 杨杰/文图

宣传部 徐新立/编

2011年12月12日

讲座现场