2011年12月3日,以“弥漫”为主题的第54届威尼斯双年展中国馆作品在北京“再现”,以“弥漫•北京”为主题的当代艺术展在798悦•美术馆开幕。北京大学艺术学院院长、著名美学家叶朗教授,北京大学常务副校长吴志攀,文化部艺术司副司长诸迪,北京大学社科部副部长萧群,意大利驻华领事,意大利驻华大使馆文化参赞等嘉宾,五位参展艺术家:院长潘公凯教授、我院校友蔡志松、杨茂源、梁远苇,艺术家原弓以及策展人彭锋出席开幕式。从威尼斯到北京,五位参展艺术家与策展人为中国观众演绎了不同的弥漫之旅。

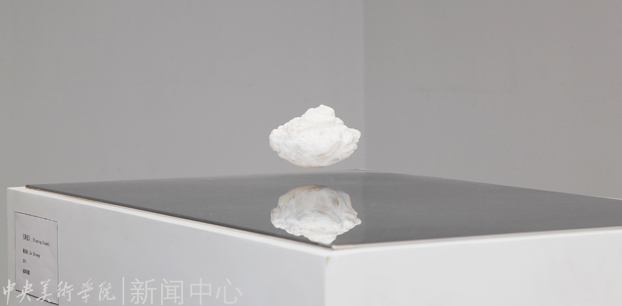

第54届威尼斯双年展中国馆以“弥漫”为主题,以茶、荷、白酒、熏香和中药五种气味的弥漫为美学意象,展出《融》、《空香6000立方》、《浮云》、《器》和《我请求:雨》五件作品,这些作品从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉多方全面打通观众的感觉,互动性和现场性很强。

由于展览时间、季节、气候、场所都发生了变化,此次“弥漫•北京”是对威尼斯双年展中国馆的再创造。策展人和参展艺术家充分考虑北京的气候和展览场所,将威尼斯双年展上以原弓和蔡志松的作品“云雾缭绕”为主的展示效果代之以潘公凯教授“漫天大雪”的美学意象。策展人彭表示,弥漫不一定仅仅是气的弥漫,还有香的弥漫、雪的弥漫、雨的弥漫以至于感觉的弥漫。但同样是“弥漫”,除了意象不同,“弥漫•北京”还增添了文献展示,梁远苇的作品《我请求:雨》便是以文献形式展出,展示艺术家构思和理念形成的整个过程。展览如同“弥漫”主题,是一个不断生长、变化和延续的过程。

潘公凯教授的作品《融》以巨幅的水墨荷塘为背景,投射在水墨上的是潘公凯教授的文章《论西方现代艺术的边界》英文版。动态投射的英文文本像雪花一样融入和照亮中国水墨,在注入时解构成片段,像积雪一样降落于荷叶,又随之消融。作品位于展厅的入口处,三面包围展示,以雾气、漫天大雪和荷香渲染“弥漫”氛围,有别于威尼斯双年展上的狭长甬道,让这件作品有了全新的美学意象。原弓的作品以威尼斯双年展上《空香》展出的影像记录为主。在原展中,杨茂源的作品《器》以大大小小形状颜色各异的陶器组成,任由观众自取带走。艺术家希望观众能通过随手拿走陶器的行为而感受和分享展览的生命力,剩下的很少部分的陶器,就具有了文献的意义和价值。《我请求:雨》的作者梁远苇是五位艺术家中唯一的女性,其作品弥漫的是白酒的味道,以一定的人文背景、作品与环境的关系表达艺术家顺势、借力的态度。

以具有中国传统美学思想的主题策划一场当代艺术的展览是具有多重意义的。著名美学家叶朗教授认为中国古人具有将日常生活审美化和对香的审美的古老传统,将中国传统的美学思想融入当代艺术的传播语境更加显示了传统在当下的价值。

据悉,此次威尼斯双年展中国馆的整个展览方案已由人民美术出版社出版编纂成文献,以“弥漫”为主题的国际学术研讨会也于本月4-5日召开,接下来,“弥漫”有计划前往不同国家和城市展出。此次“弥漫•北京”展将持续至12月17日。

宣传部 吴琼/整理

设计学院 王楫/图

2011年12月6日

开幕式现场

院长潘公凯教授代表参展艺术家发言

展览现场人头攒动

潘公凯教授作品《融》

蔡志松作品《浮云》